LA SEMANA SANTA RURAL

La Semana Santa en Almanza, León

Almanza es una villa cargada de historia, rica en arte y abundante en tradiciones que cuida con esmero e ilusión, porque sirven para fomentar la identidad y la autoestima de sus moradores. Posee una muralla de cal y canto, que mandó levantar el Rey de León Fernando II en el año 1191, cuando tuvo de defender su frontera contra el rey de Castilla Alfonso VIII. Conservó una feria comarcal hasta finales del siglo pasado, que se perdió por la despoblación de la comarca, pero se mantiene como referente cultural y dinamizador turístico de la zona.

-

Posee un templo parroquial que, en su factura moderna, procede de la reforma llevada a cabo a finales del s. XVIII, época en la que ya estaban desapareciendo las ermitas de San Andrés, Santa Ana, y San Nicolás; templo hasta el que se desplazaban las procesiones de rogativas. Sólo queda, totalmente renovada, la ermita del Cristo con un importante papel en la Semana Santa.

Dos son las cofradías que organizan los cultos de estos días: la de Ánimas, que absorbió, a finales del s. XVIII, a la de La Vera Cruz, de gran importancia en el s. XVI, y la de La Soledad, a la que pertenecen sólo mujeres, fundada en la última década del siglo pasado. Entre ambas adornan la iglesia y colocan el monumento para el Jueves Santo. Labor otrora encomendada a los maestros carpinteros a los que se pagaba en dinero y en especies, como vemos en los libros del archivo. Por ellos sabemos que en el año 1689 cobraron tres fanegas de trigo, y en 1702 reciben, por el trabajo, doce reales. El monumento, a tenor de los datos, se construía con una escenografía compleja y llamativa, con telas y arquitectura efímera en madera que se montaba y desmontaba, como nos dice el mayordomo de un año que anota en los gastos: «Mas se les recibe en data una hemina de trigo y veinte y un cuartos de dos azumbres de vino que tuvo de costo hacer y deshacer el monumento de la semana Santa». También está perfectamente documentado el rito de las Tinieblas, porque en el año 1703 se compra un tenebrario que costó treinta y seis reales. Cuando a partir del Gloria de la Misa del Jueves Santo callan las campanas, el sacristán llamaba a los oficios religiosos con la matraca. De su existencia tenemos noticia porque en el año 1775 se gastan tres reales en uno de estos instrumentos.

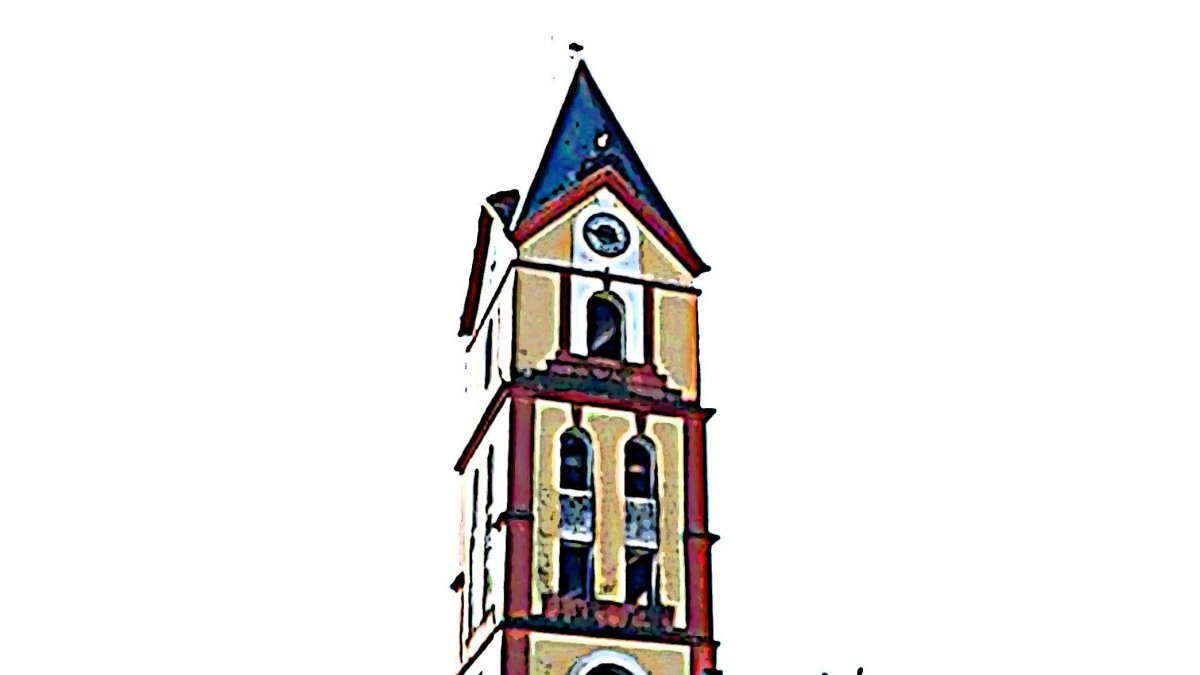

Aunque desde la tarde del Viernes de Dolores hay ambiente semanasantero en la villa del Cea, es el Domingo de Ramos cuando comienzan los actos de religiosidad popular. A la voz de la campana, hoy una grabación digital que suena en los altavoces de la torre, acuden los fieles al templo. En el soportal, hay montones de ramos de olivo, laurel y pino para que cada uno escoja el que sea de su gusto. Los ramos los obsequia la parroquia, como viene haciendo, al menos desde el s. XVII, según consta en las cuentas que dan los mayordomos. Por poner sólo un ejemplo: el año 1702, se anotan «14 reales que costaron los ramos para la semana santa». Por la misma época, también era costumbre enramar la iglesia para este día, igual que se hacía en otras festividades señaladas, como La Pascua, el Corpus Christi y las fiestas de San Antonio de Padua y Santa Marina. Antes de la misa tiene lugar la procesión que recorre las calles de la localidad con una imagen procedente de los talleres de Olot, en Gerona. La imagen es portada a hombros por cofrades de Las Ánimas. Abre la marcha la cruz parroquial, una magnífica obra de la orfebrería ribereña.

Según me informan, antes del Concilio Vaticano II, se cantaban en esta procesión las «Quintillas de la Pasión», en la parte que refiere la entrada de Cristo en Jerusalén. Las «Quintillas de la Pasión» son una composición poética en verso en la que, de una forma que se acerca más a la leyenda que a la historia, se relata la vida de Jesús desde el Domingo de Ramos hasta el Viernes Santo. He aquí las dos primeras estrofas correspondientes a Ramos:

Jesús que triunfante entró / Domingo en Jerusalén / Por Mesías le aclamó / y el pueblo todo en tropel

/ A recibirle salió.

Las calles entapizadas / Con muchos ramos y palmas / jazmines y violetas / Por donde el señor pasaba / se abrían todas las puertas.

Concluida la misa, tiene lugar la subasta de las andas, los pasos y los papeles del Nazareno, El Judío y El Cirineo, centrales durante las procesiones del Jueves y Viernes Santo. La puja más alta se desarrolla alrededor del Nazareno, en la que se implican generalmente los jóvenes, que lo hacen por alguna promesa, o simplemente por amor a las tradiciones. El papel de El Judío es el segundo en la cantidad ofrecida, y, como en el caso anterior, los que pujan lo hacen por alguna promesa, o por tradición familiar. El Judío tiene la potestad de elegir a la persona que quiera para Cirineo.

El Jueves Santo, después de los oficios, se organiza una procesión en la que las dos cofradías van a buscar al Cristo del Humilladero, en su capilla del cementerio. Es una procesión de gran efectismo porque la arquitectura de la villa ayuda a crear escenarios intimistas. Quien tenga ocasión de ver pasar el cortejo por debajo del arco gótico de la muralla, con la luna llena de fondo y los cánticos populares de los asistentes que se estrellan contra la muralla rompiéndose en multitud de ecos litúrgicos, seguro que no olvidará fácilmente esa sensación. En el desfile va el Nazareno con la cruz a cuestas, ayudado por el Cirineo, y detrás, los niños con túnicas moradas y velas rojas encendidas. La comitiva, en el camino de ida al Humilladero, canta el Viacrucis, pero a la vuelta, los asistentes desgranan el Rosario de la Buena Muerte, que figura como el himno oficioso de los días dolorosos en la Semana Santa popular de la diócesis de León. Es un acto penitencial que se organiza para traer de vuelta a la iglesia al Crucifijo, hermosísima talla del s. XVII, para que participe en la procesión del día siguiente.

El Viernes Santo asistimos al clímax de la Semana Santa de Almanza con la puesta en escena de Las Tres Caídas, restos del teatro popular con el que los pueblos de la Ribera del Cea celebraban estos días. Después de los Oficios y, concluido el sermón de La Soledad, comienza la procesión de los pasos, en la que desfilan todos los de la villa más el Nazareno. La iglesia está a rebosar, dejando un estratégico pasillo central despejado. De entre el público sale el Nazareno, vestido con túnica morada, una corona de espinas sobre la abundante cabellera postiza, llevando, en las manos alzadas sobre la cabeza, una larga cadena. Deja caer su cuerpo tendido a lo largo del pasillo, con una técnica perfecta, digna de un actor consumado, aprendida a lo largo de los años. El golpe seco sobre la tarima es sobrecogedor, y los niños prorrumpen en llantos inconsolables. Este sonido acompañará a los nativos de Almanza a lo largo de su vida y hará revivir nostalgias de la tierra, estén donde estén, cada año por estas fechas. El Judío hostiga al caído con la lanza que empuña en la mano derecha, zahiriéndole y obligándole a levantarse. Así hasta tres veces, hasta que consigue que el Nazareno salga de la iglesia, para ponerle la cruz sobre los hombros. Entonces vuelve a entrar en busca de un cirineo. Recorre con la mirada a los asistentes y grita: ¿Hay alguien que quiera ayudar a Jesús? Pero ninguno responde. ¿No hay nadie?, vuelve a decir, Pues vas a ir tú. Dice señalando a uno, elegido previamente. El interpelado replica: Sí, hombre, sólo me faltaba. Todo el día trabajando y ahora esto. Pero el Judío no se anda con contemplaciones, le amarra con una cuerda que ata al final del larguero de la cruz, y así comienza la procesión. El Cirineo viste túnica color morado burdeos con capirucho, pero lleva la cara descubierta. El Judío endosa jubón y casaca, porta en la mano una lanza de madera plateada, con la punta ensangrentada con la que castiga al Nazareno. No le falta la bota de vino con la que da de beber al Cirineo y al Nazareno en las paradas procesionales que él mismo controla a golpe de corneta. Detrás del Nazareno, desfilan los niños con túnicas moradas, y llevan, entre todos, los emblemas de la pasión. La procesión se completa con los pasos de La Oración del Huerto, La Dolorosa, La Urna, y La Virgen de la Soledad, del s. XVIII, además del Cristo del Humilladero.

No exenta de interés es también la procesión del encuentro del Domingo de Resurrección por la riqueza musical tanto de las bandas venidas de fuera como de los cánticos tradicionales que aún conservan los devotos.

La Semana Santa de Almanza no está valorada en su justa medida y no tiene el reconocimiento que se merece porque es uno de los pocos ejemplos de pervivencia de rituales del barroco. La Administración regional debería apoyarla como un ejemplo vivo de una cultura antaño muy extendida y hoy testimonio excepcional histórico y antropológico de las semanas santas rurales. Porque por lo que respecta a la villa, como me dice Jesús Diez Santiago, mi informante y guía por esta bella Semana Santa, los jóvenes y los niños se han involucrado con toda la ilusión para conservar y hacer evolucionar al paso de los tiempos modernos esta maravilla de patrimonio cultural.

(1) Comenzamos con este artículo una serie sobre La Semana Santa Rural en Castilla y León. En ella se tratarán aspectos rituales específicos de algunos pueblos que no son muy conocidos, pero son auténticas joyas de la religiosidad popular y un reclamo para los amantes del turismo cultural que busquen una alternativa a las Semanas Santas urbanas.